La Cirenaica, racchiusa fra via San Donato e via Massarenti, è una delle prime zone della città ad essere cresciuta oltre il perimetro delle mura medievali, ma nasconde una storia molto più antica che nel corso del tempo dal IX secolo a.C. arriva ai giorni nostri, passando per alcune tappe più significative di altre nel XIII secolo e poi ‘700 e ‘800 e primo ‘900.

Già nel maggio 1913, durante i primi lavori edilizi legati alla costruzione del nuovo rione, furono rinvenute le prime di 808 tombe di cultura villanoviana, nell’area tra le attuali vie Musolesi, Bentivogli, Fabbri e Vincenzi. Si tratta delle tracce più antiche della Bologna (Felsina) di civiltà etrusca.

Si ritiene che gli Etruschi si insediarono nell’attuale Cirenaica in quanto pianeggiante e prospiciente al fiume Savena (che allora scorreva in quest’area, mentre ora è collocato più a est).

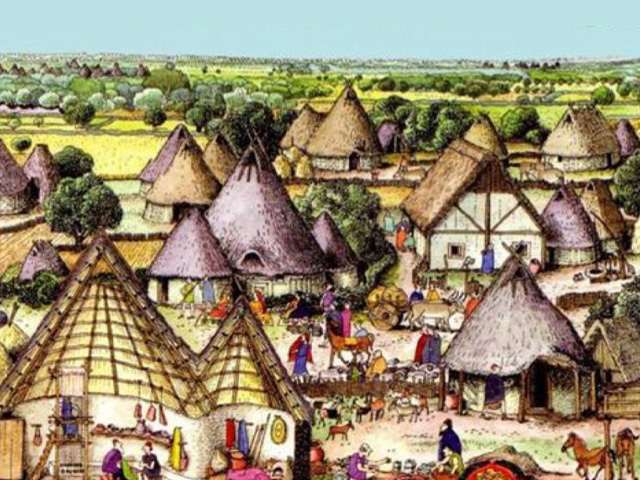

Le abitazioni villanoviane erano capanne a pianta circolare, ovale o rettangolare; i principali materiali di costruzione erano legno, paglia e mattoni crudi.

La Cirenaica era un quartiere di Bologna situato a est del centro storico, fondato alla fine degli anni '20 come colonia agricola autonoma per ospitare gli operai delle fabbriche limitrofe. Il nome del quartiere deriva dalla regione nordafricana della Cirenaica, in Libia, che all'epoca era un territorio italiano.

Il progetto originario della Cirenaica prevedeva la costruzione di edifici residenziali e di servizio, insieme ad un vasto parco pubblico e a una serie di attrezzature collettive come biblioteche, teatri, sale per conferenze e circoli ricreativi.Negli anni successivi, la Cirenaica divenne un importante centro culturale e politico della sinistra bolognese, con la presenza di numerose associazioni, partiti e sindacati. Nel 1945, il quartiere fu teatro di una rivolta popolare contro le truppe tedesche che occupavano la città, nota come "insurrezione della Cirenaica".Oggi la Cirenaica è ancora considerata un simbolo della lotta per i diritti dei lavoratori e della solidarietà tra le classi sociali, e ospita diverse attività culturali e sociali.

L’insurrezione ebbe luogo il 7 aprile 1945, quando le truppe tedesche che occupavano la città da oltre un anno, in seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943, decisero di reprimere violentemente una manifestazione pacifica dei lavoratori della Cirenaica che chiedevano il rilascio di alcuni prigionieri politici. La reazione dei tedeschi fu immediata e brutale: le truppe aprirono il fuoco sui manifestanti, uccidendo otto persone e ferendone molte altre. L’insurrezione si estese rapidamente in tutta la città e i partigiani si unirono alla lotta contro i tedeschi. La resistenza durò tre giorni, durante i quali la popolazione di Bologna riuscì a liberare il centro città dalle truppe tedesche, in attesa dell’arrivo delle truppe alleate.L’insurrezione della Cirenaica fu un momento cruciale della resistenza italiana contro l’occupazione nazista, e rappresenta ancora oggi un simbolo di coraggio e di determinazione nella lotta per la libertà e la giustizia sociale.

In via Giuseppe Bentivogli 42 si trova la lapide che ricorda coloro che “Caddero per la Libertà tra il 1943 e 1945″ nella zona Cirenaica, costituita da numerosi caseggiati costruiti nel periodo fascista con nomi di vie inneggianti alla conquista dell’Africa. La lapide commemora ben 33 partigiani uccisi a conferma che nella zona abitavano cittadini impegnati nella guerra di liberazione. Ad esempio, dopo la battaglia di Porta Lame del 7 novembre 1944, quando Bologna fu invasa da volantini che inneggiavano alla vittoria dei partigiani, le autorità sospettavano che i volantini fossero stati stampati in Cirenaica ed effettuarono un vastissimo rastrellamento ma, nonostante le minacce e le pressioni sulla popolazione, la tipografia non venne danneggiata.

Il primo nome ricordato sulla lapide con la stella è quello di Mario Bastia, decorato medaglia d’oro al Valor Militare che fu ucciso all’Università di Bologna. Così pure è decorato con la medaglia d’oro al valor militare Francesco Sabatucci che fu fucilato a Padova dai nazifascisti il 19 dicembre 1944 dove operava come comandante partigiano.

Gli altri caduti sono: Gino Biavati , Emilio Campeggi, Sergio Casalini, Sante Caselli, Cleto Casi, Egisto Felisati, G. Battista Macchiavelli, Elio Magli, Amato Manaresi, Remo Nicoli, Carlo Mazzacurati, Giocondo Musi, Paride Musi, Luciano Nanni, Luciano Nicoletti, Marcello Orsini, Giancarlo Osmani, Giovanni Osmani, Iliano Pasciuti, Predieri Mario, Giovanni Ortensi, Renato Trombetti, Francesco Sabatucci, Raffaele Selleri, Tagliavini Corrado, Marx Tassoni, Libero Torchi, Adolfo Vacchi, Luciano Venturi, Renato Zaccaria, Iliano Zucchini, Ettore Zaniboni.

Bologna è l’unica città d’Italia dove i nomi delle vie scelti per celebrare le conquiste coloniali sono stati sostituiti, la maggior parte delle strade ricorda oggi i caduti partigiani. È stato il sindaco Dozza, nel ’49, a rinominare le strade di quel quartiere in memoria dei protagonisti della Resistenza: via Paolo Fabbri, via Giuseppe Bentivogli, via Sante Vincenzi.

San Vitale nasce dalla fusione San Vitale – Irnerio. Il nome risale alla antica Strada San Vitale, storica arteria viaria, oggi divisa in Via San Vitale, Via Giuseppe Massarenti, Via Enrico Mattei e la provinciale San Vitale. All’interno del quartiere è collocato il rione della Cirenaica, così chiamato in onore della conquista della Libia da parte dell’Italia in occasione della guerra italo-turca del 1911. La toponomastica del quartiere, tutta dedicata a città e località libiche, cambiò in favore dei Caduti per la Liberazione di Bologna dopo la Seconda Guerra Mondiale, fatta eccezione per via Libia, tuttora via principale del rione e collegamento principale con San Donato.

Riorganizzazione quartieri: da 9 a 6 (Amministrazione comunale 2016).

L’amministrazione comunale ha intrapreso un cammino di razionalizzazione e nel corso del mandato Merola bis i quartieri felsinei verranno portati a sei. Il San Vitale sarà ‘fuso’ con il San Donato.

Attualmente, risiedono nel Quartiere 66.228 abitanti (dati al 31 dicembre 2022).